中央道笹子トンネル事故に関して

ブログもどきをご覧になっている方も利用した事があると思われる笹子トンネルの事故。

国内のトンネル事故としては日本坂トンネル火災事故と同等のインパクトのある重大な事故です。

普通の事故の場合は起因はユーザー側であることがほとんど。

この事故が過去と大きく異なるのは道路側に事故の起因があること。

取り急ぎ、長野~東京移動の際の迂回ルートの紹介。

・一宮御坂ICにて下車。

・国道137号を河口湖方面へ

・河口湖ICから東京方面へ

移動時間は15~30分の追加となりますが渋滞の少ないおすすめの方法です。

ビジネスユーザーの場合は読めないことが怖いので、このルートは検討の価値ありです。

ただし、季節的に雪の想定も必要なルートです。

復旧までの時間が予想出来ないことから、まずは迂回ルートの紹介でした。

自分が事故に遭遇する可能性=50%

笹子トンネルは仕事などに頻繁に用います。

年間では50~100回の利用回数と思います。

通勤や営業などで使う方よりは少ないのですがヘビーユーザーと言って良いでしょう。

笹子トンネルの利用時間は・・・

上り線:平日=5時10分頃(渋滞の関係から八王子本線料金所を6時までに通過する必要が有る)

上り線:休日(仕事)=6時半~8時

上り線:休日(プライベート)=7時半~9時

下り線は仕事の終了時間などによりマチマチ。

上り線は朝であることがほとんど。

なお、事故の一週間前(11/25・日曜日)は都内にバルーン空撮に入る為に笹子トンネルを利用。

日曜の上り線の朝は渋滞が無いことから、平日よりも通過時間は遅め。

日の出が遅くなっていることから、現場での撮影開始時間も遅め。

結果として、7時半に笹子トンネルを通過していました。

←事故の2日前の下り線初狩PAにて

これが事故直前の笹子トンネル利用でした。

飛び石をくらい、窓ガラスが割れた為撮影。

本当なら、「仕事が詰まっていて、修理に出す時間が無い」というネタの為に用意された画像です。

◆この写真の撮影時点での予定

1): 11/30 13時(事故の2日前)に都内から事務所(山梨)に戻る

2): 11/30 20時に関西に向けて出発

3): 12/3 深夜に山梨に戻る

4): 12/4 早朝に都内に向かう

この様な予定が組まれていました。

もちろん・・・ガラスなど交換出来ずに2,500km程度を4日で走らなければならないと想定されていたのです。

そりゃ~大変だ~~ という話になるハズでした。

1):が完了して、事務所に戻り、次のお客様と電話にて打合せを行うと・・・

「今回の仕事は無しになりました」とのお知らせ。

つまり、11/30(金)の夜から12/3(月)まで空きが出てきました。

2012年の11月は猛烈な忙しさとなっていました。(公式に仕事をお断りという状態)

仕事の突然のキャンセルで、2日の空きが出たのは今年初めてのこと。

それなら、子供でも連れてクリスマスの買い出しに都内に行こうかなと・・・

普通なら家族サービスなのですがこの日曜日を仕事に回したのが運命の分かれ道。

このページの落下物事故の場合は笹子トンネルを8時半頃に通っています。

このページも事故現場通過は8時10分頃。

仕事が突然空いたのも偶然。

空いた休日を、さらに別の仕事(ラジコンの整備)に振ったのも偶然。

本当に偶然が重なっただけです。

仮に事故現場に遭遇したなら(いつもの時間なら、事故直後の可能性大)

仮に事故現場に遭遇したなら(いつもの時間なら、事故直後の可能性大)

この様なラジコンを用いて、現場にて不明者の捜索に動いたことと思います。

迅速な救助の為に二次災害危険性の確認などに威力を発揮します。

一定の視界さえあれば、上空から事故車両の位置の特定を出来るまでになっています。

直近のテレビ関係の仕事でも、トンネル内にて飛びながら撮影を実施しています。

※このページを書いている段階では守秘義務の関係から、なんの仕事かは公開できません。

なお、中日本高速もお客様のひとつ。

新東名のSA・PAなどで、これで撮影を実施しています。

私はこの事故のリスクを想定していました

この様な事故を想定し、具体的な特許出願まで行っていた。

今(事故の翌日)では事故の原因は特定されていません。

この段階で、事故の原因を予測すると・・・

東日本大震災の揺れによりダメージが入った場所を見つける事が出来なかった。

この様に考えています。

トンネルですので、地下水の漏水による劣化は想定範囲。

点検する予算も人員も限られた範囲です。

優先順位をつければ、橋の橋梁などよりもトンネルの吊り構造の方を下げるとは当然だと思います。

被害者の方など(私の地元)には申し訳ないのですが運が悪かったとしか言えません。

今後問題となるのは・・・

古い橋の橋梁とかはキチンと調べているのか?

この様に一般の方は感じるハズです。

実は古くて高い構造物(橋梁など)は調べる事が出来ていません。

地上からも、上からもアクセス出来ない場所は多数存在します。

本格的に調べるには地上から足場を組んで・・・となるのですが現実的なコストでは不可能。

もしも、橋が落ちたなどと言う事故が出れば・・・予算は組まれるのですが現状では理解が得られない。

実際に古い橋脚などには無視できないリスクがあります。

現実的なコストを投入すれば対策が可能な、今回の様な吊り天井構造よりも、遙かに大きなリスクです。

そして、事故が発生すれば、今回以上の被害が発生する・・・

実はこのリスクに備える為の特許出願を昨年の秋に行っていました。

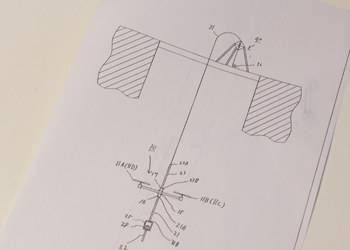

←これがその図。

橋の上からカメラ付きのラジコン(コンクリートの亀裂なども検査可能)を吊す。

ラジコンと同様なシステムを備える事から、一定の範囲は自分の意志で移動可能。

構造的にラジコンのような墜落事故があり得ない。

これが形(市販)出来れば、現実的なコストで現状以上の検査が可能になります。

もしかすると、起こるハズであった橋の落下事故を阻止できる可能性がある。

特許は出願済みですが実体化の時間が無い・・・

災害救助用の機材も開発したいし、橋梁検査の機材もつくりたい。

生活の為には実務もこなさないといけない。

責任のある実務の為には自分も休まさなければならない・・・

自分が生み出す物が無視できない規模の様々な被害を食い止める可能性があることを自覚しています。

今後数年は遊んでいる時間が無いのが実情です。