バルーン動画撮影[技術解説] - 受信バッテリーの制作

実務導入前の仕上げ段階

無線機器には受信機用バッテリーが必要になります。

今回はこのバッテリー選択と自作についてのコンテンツとなります。

開発が進んでいる動画撮影用機材は信頼性の検証と軽量化が進んできています。

そろそろ、実際のバルーンに取り付けてテストに入れる段階に入ってきました。

(バッテリーを複数個交換しながら)

実務を想定したテストでは長時間のテストフライトも含まれます。

途中でバッテリー交換やデータ確認の為に、一時的に降ろすことはあっても4時間程度のフライトは想定できます。

このテスト(実務)をクリアするにはその時間のほとんどをまかなえるバッテリーが必要になってきます。

また、現場での急速充電を想定したテストも含まれます。

現在開発を進めている機材は実稼働時間の延長という一つの開発目標も立てられています。

・消費電力が少ない基本設計

・バッテリーセーフモードの設定

・質の高い受信用バッテリー

弊社としては当然な開発目標なのですが普通の空撮会社には・・・

「なぜ、そこに拘るの?」という内容です。

バルーンの性能が優れる故に、通常のバルーン空撮会社には入らないような業務が入ります。

「学園祭の全てを写真に収めて・・・」

などの業務が該当します。

なぜ、エネループなのか?

何度か登場しているサンヨー・エネループです。

同業者が疑問に思うポイントがこのバッテリーの選択です。

受信機用バッテリーの選択肢は以下が考えられます。

1) ニッカド:普通の空撮会社の選択

2) ニッケル水素:少し進んだ空撮会社の選択

3) リチウムポリマー:非常に進んだ空撮会社の選択

選んだのは2番目の「少し進んだ空撮会社の選択」です。

3つの選択肢を記しましたが実際は2種類メインです。

空撮機材を少しでも良くしようと考えている空撮業者なら、リチウムポリマーを選択しているはずです。

無線機器メーカーから販売されている「純正」しか選択しない無難(研究を行わない)会社なら、ニッカドとなります。

研究を進めると、中途半端なニッケル水素は選択しません。

0[Zero]は・・・

徹底的な研究の元に、世界でただ一つのコンテンツを生み出す会社です。

もってるノウハウと実績では比較出来る会社が存在しないと自負しています。

この様な先進的な会社の選択が旧世代とも言えるニッケル水素という選択です。

リチウムポリマーについては最初期から研究に入っています。

2004年にはヘリコプター用の受信機用バッテリー転用に入り耐久テストまで行いました。

空撮会社としてはリポ導入は最初期と言っても良いでしょう。

現在も、電動ヘリコプターの研究は行っているので、最新のリチウムポリマー電池のノウハウもあります。

ノウハウが十分あるからこそ、バルーン空撮用の受信機バッテリーには採用をしませんでした。

軽量であることの、メリットは無視出来ません。

安定した電圧が得られることも魅力です。

通常のバルーン空撮機材ではあり得ませんが今回の動画用撮影機材は姿勢制御用サーボがフル稼働するような電気を必要とする機材です。

特に、安定電力供給の点からは魅力があります。

しかし・・・

過放電によるバッテリー寿命のコントロールが困難であることから採用を見送っています。

7.4V(2セル)などのリチウムポリマー電池はレギュレーターなどにより4.8Vに落とされます。

この4.8Vの電圧は地上からもモニタリングされる機器が組み込まれています。

これにより、上空100mでも自信を持ってシャッターが切れています。

リチウムポリマー電池は素晴らしい性能を示すのですが過放電に極端に弱いという欠点もあります。

長時間のバルーン空撮に用いると交換のタイミングが計れないことが最大の欠点です。

特に、開発中の機器の様な上空での省電力モードを持っていると、なおさらです。

リチウムポリマーの電圧モニター機能を加えても良いのですがレギュレーターも含めた重量増でメリットを相殺してしまいます。

特に、バッテリーその物の寿命の見極めが難しいというのが欠点です。

現在はエンジンヘリコプターの受信機用バッテリーとしてはリチウムポリマーがベストだと思います。

しかし、バルーン空撮に限ってはニッケル水素が総合的に優れる。

絶対性能よりも信頼性を選択。

これが弊社の結論です。

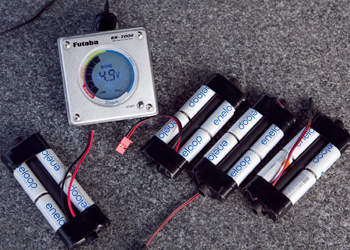

自作4セル(4.8V)エネループ(ニッケル水素)

エネループの製品安定性は過去の経験からわかっているので、セルの選択(不良電池の選別)は行いません。

受信機用バッテリーの自作の一般的な方法で制作されています。

唯一の違いは直列された2セルのバッテリー間にカーボンパイプが入っていることです。

ここが今回の自作のほとんどの目的となります。(詳しくは下記)

本来なら軽量化の為にエネループのパッケージは剥がしたいところです。

しかし、カーボンパイプは電気を通すことから、今回は敢えて剥がさずに製作しています。

購入直後のエネループをパックし、放電と1c(急速)充電のテストを全てのパックに行います。

これは制作の段階で熱を加えたことにより、壊れた(性能の低下した)電池が無いかをチェックするためです。

電池の活性化も兼ねて、3回程度の充電-放電をくり返し電池の初期テストは完了です。

カーボンパイプが入っている理由

充放電テスト後に、黄色の保護チューブにパックされています。

バッテリーパックの真ん中にはカーボンバイブが入っているために、ご覧のように棒の中に差し込むことが出来ます。

このバッテリーは重心位置の調整のために、上下の移動が可能になっています。

このバッテリーは下に取り付けられたカメラと一緒に回転します。

どの方向に回っても、これならバランスは崩れません。

なお、バッテリーと一緒に取り付けられいるのはスイッチです。

他の部分の修正後に移動される予定です。

その段階で、完璧なバランスとなります。

受信機バッテリー自作の本当の理由

図①が取り付けられたバッテリーです。

図③のサーボとギヤにより回転します。

この部分の重心のバランスが崩れると、全てのシステムに影響が入るため、設計・製作には注意を必要とする部分です。

今回の修正前には図②の部品(高度と受信機バッテリー電圧モニター)は図①に取り付けられていました。

これにより、回転時に完全なバランスが取れていなかったことが大きな問題でした。

このバランスの悪さを一気に解決するのが今回のバッテリー自作の本当の目的です。

バランスは大幅に改善しましたが問題も発生してきています。

この部分の重心は最下部に取り付けられるカメラとのバランスが重要です。

上部の重量が想定よりも軽すぎると、フレ取り効果の低減・稼働時間の低減など、こちらも無視出来ない性能低下が予想されます。

そこで・・・

最下部の徹底的な軽量化が進められていたという訳です。

最下部については撮影レンズの見直しによりさらに100g単位の軽量化の目処が経っています。

それを予定しての上部軽量です。

なお、カメラ部分が予想よりも軽くなった場合は・・・

図①のバッテリーを任意の位置に移動してバランスを完璧に合わせます。(ドライバー1本で調整可能)

今の撮影部分の重量は825g。

この段階で、現状の実務機材よりも軽量となりました。

当初は動画撮影用として開発が始まった機材ですが現在は全ての業務を、この一台に偉功予定です。

最終更新日:2013/11/15